警觉性下降的神经生理基础

警觉性的核心成分

警觉性并非单一能力,而是包含两种可分离的神经机制:觉醒警觉和执行警觉。

觉醒警觉:主要用于单调、低认知需求的任务(如心理运动警觉任务,PVT),要求个体快速响应随机出现的简单目标(如红色圆点)。其神经基础涉及右前扣带皮层、右侧背外侧前额叶皮层(DLPFC)和右顶下叶组成的网络。

执行警觉:用于需要抑制控制的高认知需求任务(如持续注意反应任务,SART),要求个体在频繁响应中抑制对特定目标的反应(如数字“3”)。其依赖于DLPFC和前额顶叶网络的高级控制功能。

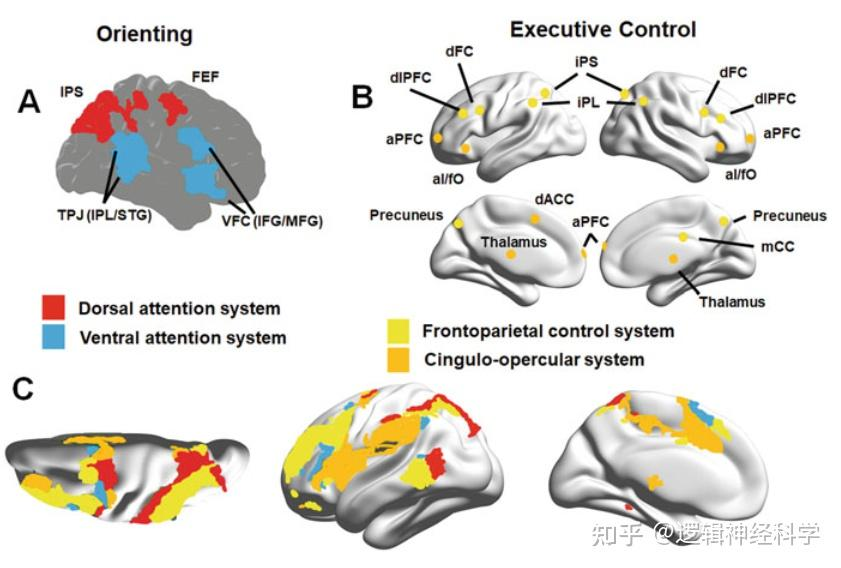

大脑注意网络:A警报子系统、B定向子系统、C执行控制子系统

时间与昼夜节律的影响

时间效应:长时间任务(如持续20分钟以上的PVT或SART)会导致警觉性下降,表现为反应时延长或错误率升高。这种“警觉性递减”与右前额顶叶网络活动减弱及theta(4-7 Hz)、alpha(8-12 Hz)振荡幅度降低相关。

昼夜节律与个体差异:

昼夜节律类型(Chronotype)分为早晨型、中间型和夜晚型。夜晚型个体在早晨(非最佳时间)的觉醒水平较低,导致警觉任务表现显著下降。

前额叶皮层的兴奋性受昼夜节律调节。当个体处于非最佳唤醒状态时(如夜晚型在早晨),DLPFC的神经活动效率降低,加剧警觉性递减。

昼夜节律

HUIYING

经颅交流电刺激(tACS)如何提升警觉性

tACS的作用原理

tACS通过头皮电极施加特定频率的交流电,与大脑内源性振荡同步(“夹带效应”),增强目标脑区的功能连接。

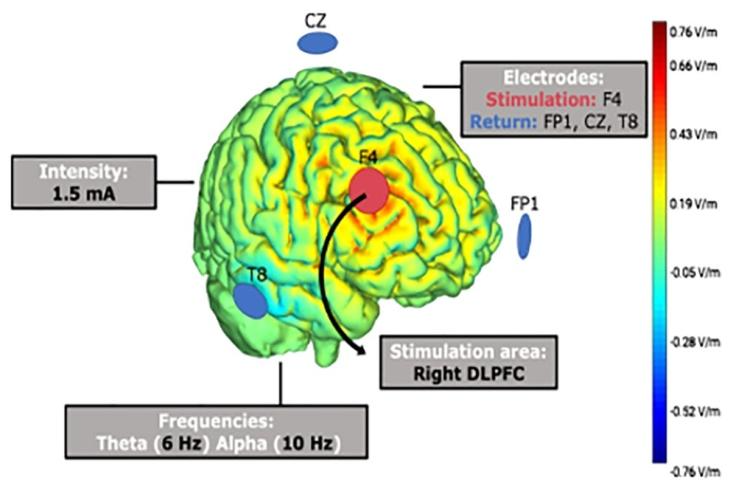

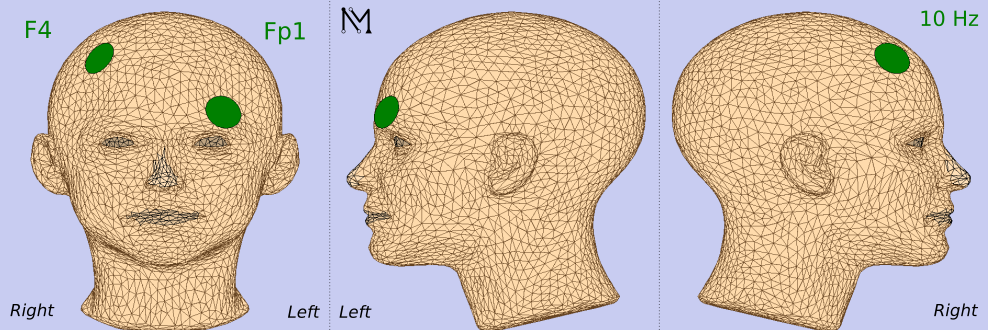

tACS电极布置与电场模拟

刺激靶区:右侧DLPFC(电极位置F4),因其在警觉网络中起核心作用;Fp1前额叶。

频率选择:

α-tACS(10 Hz):增强前额顶叶网络的alpha振荡,促进长程同步,抑制无关信息(如SART中的非目标数字)。

θ-tACS(6 Hz):调节局部theta振荡,提升觉醒警觉的反应速度。

个体化效果差异

刺激效果高度依赖个体的基线唤醒水平:

非最佳唤醒状态(如夜晚型在早晨):tACS显著改善警觉性,因皮层兴奋性低于最优水平,刺激可将其提升至“倒U型曲线”的峰值。

最佳唤醒状态(如中间型在白天):tACS无显著效果,因皮层已处于高效状态。

HUIYING

临床研究验证

研究方法

参与者分组:

实验1:中间型(n=73)在白天(最佳时间)执行任务。

实验2:夜晚型(n=29)在早晨(非最佳时间)执行任务。

刺激条件:

α - tACS(10 Hz)、θ - tACS(6 Hz)、Sham(伪刺激),电流强度1.5 mA,持续25分钟。

任务:

PVT(觉醒警觉):快速点击随机出现的红色圆点。

SART(执行警觉):抑制对数字“3”的响应。

研究结果

觉醒警觉(PVT):

夜晚型:Alpha和Theta-tACS均缩短反应时(vs. Sham),但两者无差异。

中间型:无显著改善。

执行警觉(SART):

夜晚型:仅Alpha-tACS提高抑制准确性,并减缓时间相关的表现下降。

Theta-tACS无效:可能因theta振荡在低唤醒状态下难以维持工作记忆。

实验1 和实验 2 的结果

实验1:任务进行中,PVT和SART任务表现均下降,但刺激条件对任务表现无显著影响。

实验2:刺激条件对任务表现有显著影响。PVT任务中,假刺激组RTs比α - tACS和θ - tACS组慢;SART任务中,α - tACS组准确率高于假刺激组,RTs更慢,θ - tACS组与假刺激组无差异。此外,α - tACS组任务表现随时间下降幅度小于θ - tACS组和假刺激组。

研究结论

tACS对警觉性的影响:θ和α - tACS能提升唤醒警觉性,α - tACS还能改善执行警觉性任务的准确率并减弱警觉性随时间的下降,但这些效果仅在唤醒基线较低(夜晚型参与者在非最佳时间测试)时出现。

个体差异的重要性:研究结果支持警觉性的多成分观点,强调考虑个体唤醒基线差异的重要性,以及α振荡在补偿任务时间相关表现下降中的作用。未来研究可借助EEG和NIBS协议,进一步探究低唤醒条件下执行警觉任务时α振荡与大脑其他部分的沟通机制。

HUIYING

治疗方案的具体参数

Montage刺激位点:

刺激方案:

参数类别 |

成人标准 |

青少年 |

电极位置 |

Fp1 / F4 |

Fp1 / F4 |

电流强度 |

1−1.5 mA |

0.5−0.75 mA |

频率 |

10 Hz(α - tACS);6Hz(θ - tACS) |

10 Hz(α - tACS);6Hz(θ - tACS) |

单次时长 |

20 min,按需每日 |

20 min,按需每日 |

适用人群与时机

最佳候选者:夜晚型个体在非最佳时间(如早晨)执行高警觉需求任务时。

禁忌:癫痫病史或头皮损伤者需谨慎。

总结

经颅交流电刺激(tACS)通过调节前额叶振荡,为改善警觉性提供了新途径。其效果取决于个体昼夜节律与任务类型:Alpha-tACS对执行警觉更具优势,而Theta-tACS更适合觉醒警觉。未来研究需结合EEG监测,进一步优化个性化参数。

HUIYING

回映产品

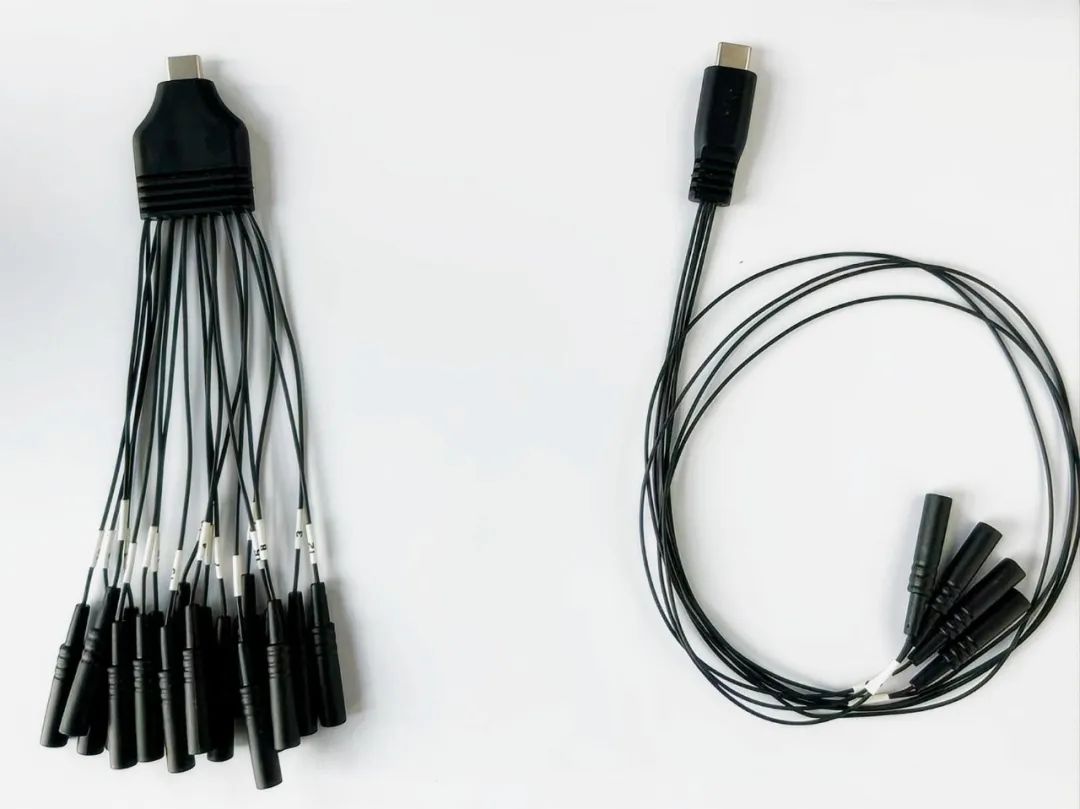

1.便携式HD-tES

回映便携式高精度经颅电刺激仪(HD-tES)创新地采用type-C转生物电极的设计使得产品能够非常便捷地被使用。回映便携式高精度经颅电刺激仪(HD-tES)通过多电极配置(1个中心电极和4个返回电极)实现高精度电流聚焦,精准刺激目标脑区。其核心优势在于通过缩小电极尺寸(直径12mm的环形电极)和增加电极数量,显著提升刺激的聚焦性和精准性。

HD-otDCS 模式:叠加振荡电流于直流偏置,同步调节神经元兴奋性与节律性活动,高密度电极提升空间精度,频率特异性与个体化参数优化共振效应。

HD-tDCS模式:调节皮层兴奋性,适用于中风康复、抑郁症干预等。

HD-tACS模式:精准锁定脑电频段(如β-γ频段改善强迫症,4Hz增强工作记忆)适配认知障碍治疗等。

HD-tRNS模式:HD-tRNS 对显式和隐式计时任务的影响不同,用于研究大脑的计时机制和时间处理能力等。

调幅经颅交流电刺激模式(Amplitude-Modulated Transcranial Alternating Current Stimulation):通过载波频率(Carrier Frequency)与调幅频率(AM Frequency)的协同作用,实现对目标脑区特定低频神经振荡(如Delta、Theta、Alpha波)的节律性夹带(Entrainment),并精准调控跨频耦合(Cross-Frequency Coupling, CFC)机制(如Theta-Gamma相位-振幅耦合),以优化神经网络的同步性与功能连接。

适用范围:神经系统疾病治疗,意识障碍和认知功能调节,康复治疗,运动和认知功能恢复。认知增强、工作记忆优化及精神分裂症、抑郁症等神经精神疾病的网络同步性调节。

回映自研type-C转生物电极示意图

基本参数

刺激强度:-2mA~2mA 连续可调,调节分辨率0.01mA,输出电流误差 <=±10%;

刺激时间:0~60min 可调;

刺激频率:针对于 tPCS/tACS 模式,1Hz ~ 99Hz范围内可调,频率步进1Hz, 输出频率误差<=±5%;

淡入淡出时间:0~120s 可调,确保刺激的安全性;

脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性;

相位同步:<=±2.5us; <=0.09°;

2.手持式tES

经颅电刺激调控设备采用低强度的电流(±2mA以内)对大脑皮层的靶区域进行刺激,进而达到调节大脑皮层神经元兴奋性、调节脑电波节律、促进神经重塑和修复、改善脑部供血等。

震荡经颅直流电刺激(otDCS):改善认知功能、增强联想记忆,逆转轻度认知障碍患者的情景记忆衰退等

经颅直流电刺激(tDCS):治疗精神分裂症、抑郁症、物质成瘾、阿尔茨海默病、脑卒中后的运动功能障碍、语言障碍、认知障碍等

经颅交流电刺激(tACS ):治疗视功能障碍、认知障碍,提高学习能力、工作记忆等

经颅脉冲电刺激(tPCS):增强运动技能,缓解疲劳,促进知觉学习任务、算术任务,调节注意力切换任务的准确性,改善帕金森病患者的步态平衡等

经颅随机噪声刺激(tRNS):治疗耳鸣,提高工作记忆、认知能力等

调幅经颅交流电刺激模式(Amplitude-Modulated Transcranial Alternating Current Stimulation):通过载波频率(Carrier Frequency)与调幅频率(AM Frequency)的协同作用,实现对目标脑区特定低频神经振荡(如Delta、Theta、Alpha波)的节律性夹带(Entrainment),并精准调控跨频耦合(Cross-Frequency Coupling, CFC)机制(如Theta-Gamma相位-振幅耦合),以优化神经网络的同步性与功能连接。

适应症:焦虑、抑郁、失眠、癫痫、强迫症、注意缺陷多动障碍、巩固记忆、运动控制等。认知增强、工作记忆优化及精神分裂症、抑郁症等神经精神疾病的网络同步性调节。

回映便携式tES设备示意图

基本参数

刺激强度:10mA~30mA 连续可调,调节分辨率0.01mA,输出电流误差<=±10%

刺激频率:1Hz~99Hz 范围内可调,频率步进为 1Hz,输出频率误差 <=±5%

载波频率:2KHz~100KHz 范围内可调,频率步进为 1KHz,输出频率误差 <=±1%

刺激时间:0~60min可调

淡入淡出时间:0~120s 可调,确保刺激的安全性

脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性